1940, le premier voyage

15 juin 1940, Charlotte Perriand embarque sur l’Hakusan Maru depuis Marseille.

Lectrice du célèbre Livre du Thé d’Okakura Kakuzo avant son départ, cette traversée de plus de deux mois est l’occasion pour elle d’approfondir ses connaissances : elle affirme que sa rencontre avec l’ethnologue japonais Narimitsu Matsudaïra lui a permis de mieux saisir l’essence de la culture japonaise. À son arrivée, son émerveillement n’éclipse pas ses missions dont Kitaro Kunii, directeur de l’Industrial Arts Research Institute (IARI), précise parfaitement les lignes : « la stratégie [du gouvernement japonais] consistait à exporter des produits de style occidental et “moderne”, mais repensés et réinterprétés à l’aune des critères de l’artisanat japonais traditionnel. Dans ce cadre, Perriand avait pour mission spécifique d’apporter des conseils pratiques destinés à améliorer le design de cet artisanat, à stimuler les exportations et à “identifier le meilleur de l’art industriel japonais, et proposer les moyens d’en tirer parti”. »

Après la venue de l’allemand Bruno Taut (1880-1938) pour des raisons similaires, c’est au tour de Charlotte Perriand d’éclairer de ses lanternes modernes et occidentales la création japonaise : avec son interprète et son assistant – futur grand designer – Sori Yanagi (1915-2011), elle remplit ses missions de critique et de conseil à travers tout l’archipel : elle visite les écoles d’art et de design, les manufactures, rencontre les artistes, les artisans, les fabricants et donne des conférences, des lectures. Un jeu de va-et-vient s’opère alors : elle insuffle les vents de la modernité européenne aux créateurs japonais tandis que les objets japonais influencent sa façon de créer.

L’exposition « Sélection, tradition, création » – de son nom complet « Contribution à l’équipement intérieur de l’habitation, Japon 2601. Sélection, tradition, création » – traduit parfaitement ces échanges et transformations réciproques. D’abord montée aux grands magasins Takashimaya de Tokyo en mars 1941 puis deux mois plus tard à Osaka, l’exposition se structure autour de photographies, d’objets japonais et des créations que Charlotte Perriand a fait sur place. Se crée alors un dialogue de mise en exergue mutuelle : des photographies d’objet japonais ou les objets eux-mêmes montrent des pièces exploitables et exportables ; du titre à la scénographie, elle distille l’idée selon laquelle la tradition doit être intégrée aux créations contemporaines, sans pour autant la copier – le subtil mélange entre tradition et modernité est une composante essentielle du design japonais ; les œuvres que Charlotte Perriand exposent se parent de bambou et de paille de riz, montrant l’étendu des possibilités des matériaux locaux, et comment elle s’est inspirée non seulement des artisans japonais comme avec le fauteuil en bambou d’Ubunji Kidokoro mais aussi plus largement de la calligraphie, de la peinture, des tissus et de ses rencontres.

Comme un état des lieux de son passage au Japon, l’exposition met en lumière ses apports et la façon dont le pays l’a marqué. Elle est fascinée par les échos profonds qu’il existe entre le Japon traditionnel et l’architecture moderne, comme si les principes qu’elle participe à échafauder existaient déjà dans ce pays qu’elle découvre : ouverture des espaces intérieurs sur l’extérieur, utilisation de certains standards (tatamis, shoji) ; de ses propres mots, « sens pratique et sensibilité forment un tout indissoluble dans l’âme japonaise, intimement lié à sa philosophie des choses et à sa vie. […] Le Japon est, par tradition, le pays le plus proche de l’art moderne. »

Chamboulement serait presque euphémique pour décrire l’effet que le Japon a eu sur Charlotte Perriand – et vice versa. Cependant, à la fin de sa mission d’un an, elle a le mal du pays et souhaite rentrer en France. Mais l’escalade du conflit et l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 fait entrer le Japon en guerre et rentrer par les États-Unis ou la Chine n’est plus une option pour la designeuse. S’en suit alors une période trouble et elle part se réfugier dans le nord du pays : elle y écrit l’un de ses textes majeurs en 1942 « Contribution à l’équipement intérieur de l’habitation au Japon », avant de réussir à rejoindre Hanoï (Vietnam) grâce au protectorat de la puissante famille Nishimura, amie des Sakakura, avant de rentrer en France après quelques vicissitudes.

1955, « Pour une synthèse des arts »

Alors que le premier voyage a posé des bases fondatrices et laissé des traces indélébiles à tous les protagonistes, revenir au Japon ne se fait ni dans les mêmes circonstances personnelles, ni dans le même contexte géopolitique et socio-économique. La réputation de Charlotte Perriand est assise, la Reconstruction en Europe embrasse les théories fonctionnalistes, la guerre de Corée éclate en 1950, l’hégémonie internationale de l’American Way of Life bat son plein et l’industrie règne partout, y compris au Japon. Les designers japonais font désormais le voyage inverse pour observer les techniques et les avancées technologiques occidentales, en témoigne le voyage aux États-Uni d’Isamu Kenmochi (1912-1971) en 1952 ; la même année le Japon retrouve sa souveraineté.

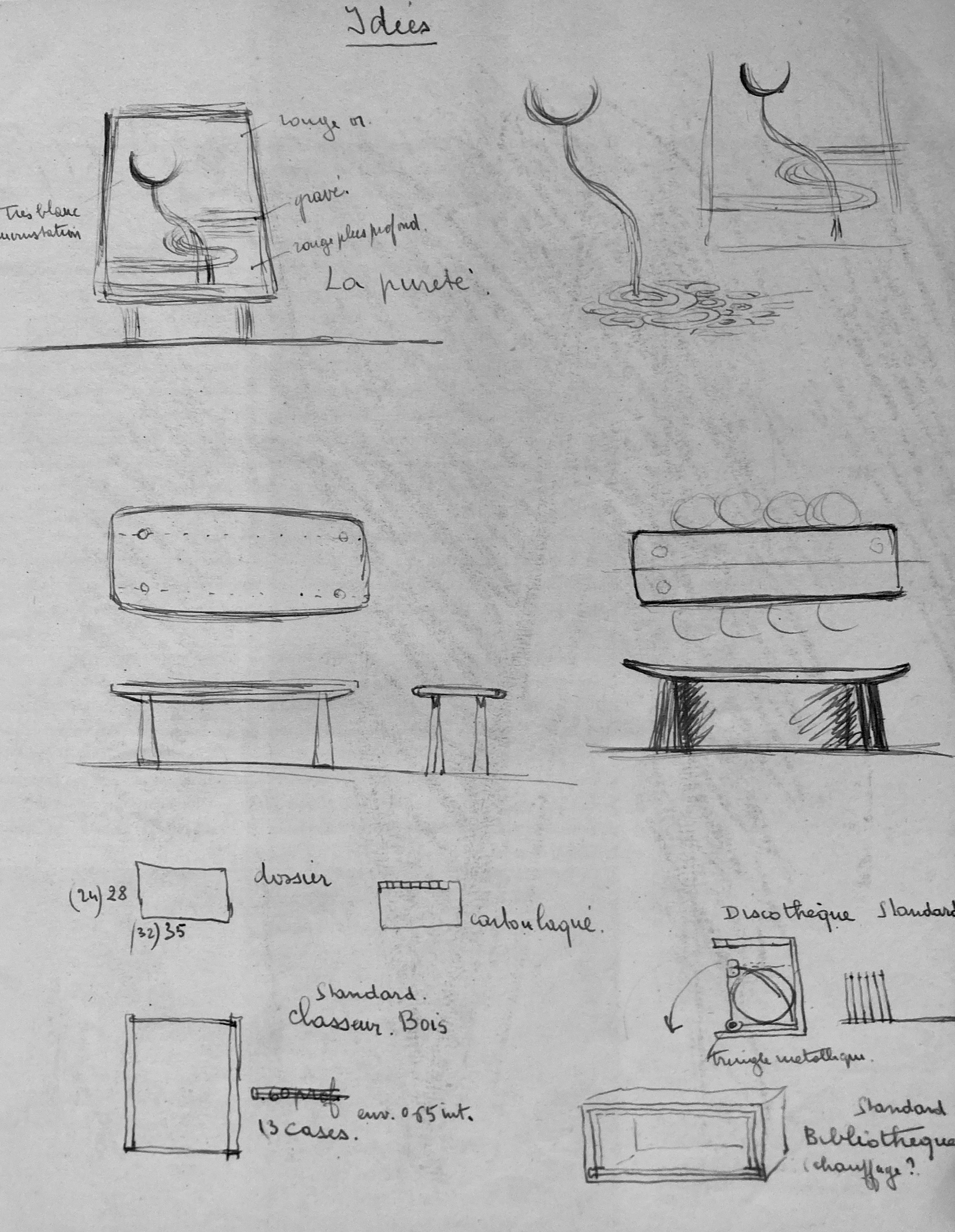

C’est dans cet environnement qu’elle retourne au Japon en 1953 : elle y retrouve ses connaissances amicales, ses proches et se lance dans le montage d’une nouvelle exposition itinérante pendant deux ans : c’est en 1955 que « Pour une synthèse des arts » voit le jour, après des changements de programme. L’exposition devait présenter du mobilier japonais et de Charlotte Perriand aux côtés des œuvres de Joan Miró (1893-1983), Alexander Calder (1898-1976) et Pablo Picasso (1881-1973) le tout dialoguant dans une manifestation originellement nommée « L’embellissement de la vie » – une référence empruntée à Francis Jourdain (1876-1958). Finalement, avec le concours de l’UAM (Union des Artistes Modernes) et Formes Utiles, seuls les tenants de l’art moderne européen furent exposés et Charlotte Perriand montre une armée de nouvelles créations, autant de références directes, matérielles et poétiques, au Japon : banquettes « Tokyo », bibliothèques « Nuages » et chaises « Ombre » ; ayant pour origine le livre éponyme, ces dernières puisent aussi dans le théâtre des ombres, le théâtre bunraku et la calligraphie.

Dans le cahier des charges, elle souhaitait exposer des œuvres d’exception et des objets du quotidien ; force est de constater qu’elle a réussi, en assimilant, intégrant et s’appropriant certains codes de la culture japonaise, modulant ainsi la standardisation et le modernisme européen. Lors de l’exposition, elle fait étalage autant de ses apports que de ses influences : elle emploie des matériaux naturels, propose du mobilier modulable, joue sur les couleurs, fluidifie la circulation, loue l’importance du vide, réfléchit à la séparation des espaces et leur interconnexion, intègre certains concepts du feng shui.

Japon : jamais très loin

Il est évident que les liens qu’entretient Charlotte Perriand avec le Japon ne sont pas seulement géographiques : même loin, sa transformation est palpable, aussi bien philosophiquement que matériellement. Preuve en est, après 1940, ses créations se font plus organiques et plus libres ; au sortir de la guerre, elle expose cette nouvelle esthétique dans la galerie la plus en vue de Saint-Germain-des-Près, Steph Simon, dès son ouverture en 1956. Exposant les Akari d’Isamu Noguchi (1904-1988), les Rouleaux de Georges Jouve (1910-1964) et les meubles de Jean Prouvé (1901-1984), cet espace en vogue est l’un des moyens de Charlotte Perriand pour répandre l’âme japonaise et y présenter du mobilier comme le tabouret « Butterfly » de Sori Yanagi. De près ou de loin, Charlotte Perriand entretient autant des liens amicaux que professionnels avec le Japon. Que ce soit dans l’intérieur curaté de la galerie ou dans ses ensembles de loisirs comme Méribel, Charlotte Perriand laisse transparaître ses influences japonaises.

Certaines de ses réalisations sont directement connectées au Pays du Soleil levant. Alors qu’elle aménage une Maison Japonaise pour le Salon des Arts Ménagers (SAM) de 1957 avec son ami Sori Yanagi, la commande des agences Air France de Tokyo et Osaka en 1959-1960 marque un ancrage fort : la nouvelle ligne aérienne reliant la France & le Japon désormais mise en service, il était évident de choisir la designeuse pour matérialiser métaphoriquement cette connexion, et dont les photos de la banquise au-dessus de laquelle passe les avions dans l’ensemble est un clin d’œil assumé. Dans un jeu subtil entre rythme et épure des espaces, elle dispose des icônes du design d’après-guerre comme les chaises « Tulipes » d’Eero Saarinen (1910-1961) et les assises « DSR » et « DAR » de Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) Eames.

Les décennies suivantes sont toutes aussi riches : le minimalisme régnant dans l’appartement de l’ambassadeur du Japon à Paris (1966-1969) pour lequel elle travaille en étroite collaboration avec son ami architecte Junzo Sakakura, est parfaitement représentatif, associé aux idées d’adaptabilité et de modularité ; jusqu’en 1993, avec la Maison du Thé réalisée pour le siège parisien de l’UNESCO, jouant autant sur la nature que les vides.

Intime et profonde, voilà comment il est possible de décrire la relation que Charlotte Perriand entretient avec le Japon : elle sélectionne dans la tradition pour créer un nouveau langage procédant ainsi à une synthèse des arts dans un jeu de va-et-vient permanent, car si elle a apporté son expertise au Japon, ce dernier a transformé autant sa personne que ses créations, changeant à jamais sa façon d’appréhender les espaces et les objets. Une réciprocité sans équivalent. Le livre « Charlotte Perriand et le Japon » de Jacques Barsac (Norma, 2018) a analysé en détail les intrications existantes et a permis de rendre compte de cet incroyable bipartition d’influences.

Les voyages de Charlotte Perriand sont incontournables pour comprendre sa personnalité : si le Japon reste sans nul doute le pays qui a le plus marqué la designeuse, le Brésil n’est pas en reste, comme le prouve par exemple la table basse « Rio » de 1962.